Aedificare 2024-2, no 16

Ædificare est une revue semestrielle, internationale, multilingue et pluridisciplinaire couvrant le champ historique de la construction, toutes périodes et aires géographiques confondues. La revue dispose d’un Comité scientifique et d’un Comité de lecture internationaux. Tous les articles font l’objet d’une évaluation par les pairs en double aveugle. Elle paraît en publication papier et numérique aux éditions Classiques Garnier.

Sommaire

Alberto Grimoldi

Editoriale / Editorial

Storia della costruzione e tutela del patrimonio architettonico / History of construction and preservation of the architectural heritage

DOSSIER

LES CHANTIERS DES CATHÉDRALES À L’ÉPOQUE DES FRICTIONS NATIONALES (XIXe -XXIe SIÈCLE) /

CATHEDRAL BUILDING SITES AT A TIME OF NATIONAL FRICTION (19TH–21ST CENTURIES)

Thème coordonné par Alexandre Kostka, Christiane Weber, Alexandre Kostka et Christiane Weber

Introduction / Introduction

Tobias Möllmer et Christiane Weber

The restoration of the tower foundations of Strasbourg Cathedral (1906–1926). Actors and technical innovation / La restauration des fondations du clocher de la cathédrale de Strasbourg (1906-1926). Acteurs et innovation technique

La restauration des fondations de la tour de la cathédrale de Strasbourg (1906-1926) est un projet remarquable en raison de la situation politique de l’Alsace annexée par l’Empire allemand de 1870 à 1918, des évolutions techniques et des bouleversements culturels. Pour clarifier les effets du conflit de nationalité sur les processus du chantier, l’article analyse l’influence des acteurs sur les innovations de la construction en fonction de leur affiliation nationale et de leur rôle professionnel.

Benjamin Schmid

Miniaturgerüste – Modellfragmente als Zeugen der Fundamentsanierung am Straßburger Münster /

Miniature scaffolding – fragments of a model as evidence of the restoration of Strasbourg Cathedral’s foundations

Des fragments de maquettes d’échafaudages ont été retrouvés dans le cadre de l’étude scientifique de la rénovation des fondations de la cathédrale de Strasbourg. Ce mémoire propose de les associer à une maquette à l’échelle 1/25e : l’historique de la fabrication de cette maquette est reconstitué et son rôle dans le déroulement du projet clarifié. La documentation des parties préservées de la maquette permet de mieux comprendre comment la cathédrale a été protégée pendant la construction.

Dirk Bühler

The first reinforced-concrete foundation piling systems (1895–1914) / Les premiers systèmes de pieux de fondation en béton armé (1895-1914)

La restauration des fondations de la cathédrale de Strasbourg a fait appel à des pieux innovants en béton armé. La première partie se concentre sur ces méthodes de construction, leur capacité pour la tâche prévue et leur sélection. La seconde partie examine la production des pieux en béton armé sur le chantier de construction. Les procédures ont été explicitées et contribuent à une nouvelle reconnaissance de la restauration des fondations des cathédrales gothiques autour de 1900.

Michael Bastgen

Von Grund auf stärker. Fundamentsicherungen an großen Kirchenbauten in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts / Stronger from the ground up. Securing the foundations of large German church buildings in the first half of the 20th century

Les problèmes de fondation sont une cause fréquente de dommages dans les monuments historiques. Le document explique les techniques de renforcement et de consolidation des fondations dans la première moitié du XXe siècle en Allemagne, lorsque de nouveaux matériaux de construction comme le béton et le béton armé sont utilisés. Parmi les exemples, la consolidation des fondations de la cathédrale de Worms, de l’Alexanderskirche à Zweibrücken et de la cathédrale de Mayence est examinée de plus près.

Maria Harnack

Fundamentarbeiten am Hauptturm des Ulmer Münsters im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert /

Foundation work on the main tower of Ulm Minster in the late 19th and early 20th century

En raison de fondations insuffisantes, la tour principale de la cathédrale d’Ulm n’a pas été achevée au Moyen-Âge. Dans les années 1879–1882, des études et des renforcements des fondations ont été effectués, notamment par la construction d’une voûte en terre. Ces mesures ont permis d’ériger le clocher de 161 mètres de haut. De 1919 à 1934, on procéda en outre à un ancrage des fondations des piliers. L’essai est consacré à ces deux phases, avec une attention particulière pour le Bauhüttenwesen.

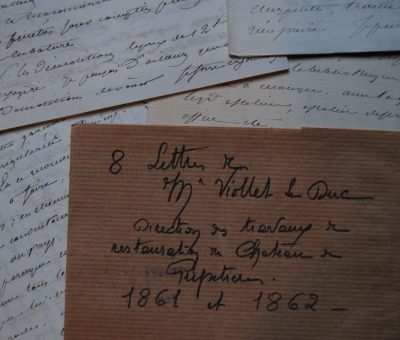

Rafael-Florian Helfenstein

Une flèche pour terminer la cathédrale de Metz. Un achèvement impossible / A spire to complete Metz cathedral. An impossible task

L’architecte Paul Tornow dirige d’importants travaux à la cathédrale de Metz de 1874 à 1906. Après l’incendie de la toiture en 1877 et pour compléter le monument dans une unité stylistique, il propose la construction d’une flèche maçonnée et ajourée sur la tour du Chapitre. Cet ambitieux projet, plusieurs fois présenté à l’empereur et qui aurait pu être le point d’orgue de l’achèvement de la cathédrale, ne voit finalement pas le jour pour des raisons économiques, mais surtout structurelles.

Katja Schröck

Laon et Bâle. Une comparaison des méthodes de restauration au xixe siècle / Laon and Basel.

A comparison of 19th century restoration techniques

Les analyses architecturales comparées du portail du Jugement dernier de la cathédrale de Laon et du grand cloître de la cathédrale de Bâle ont permis de mieux comprendre les techniques de restauration. Les deux projets de construction visaient à consolider la structure respective, mais les deux approches de cette tâche étaient totalement différentes. Le dénominateur commun de Bâle et de Laon est qu’il s’agit essentiellement de nouvelles constructions dans des costumes de l’époque médiévale.

VARIA

Dominique Raynaud

Note sur le Sieur de Vaulezard / A note on Sieur de Vaulezard

La vie du Sieur de Vaulezard, traducteur des ouvrages de Viète et auteur sur des sujets de perspective, est inconnue. Cette courte note exploite un document historique permettant d’inférer qu’il est mort à Paris vers la fin août 1648.

Louis Cagin

Le concept d’autochtonie, notion fondamentale pour l’étude des parcellaires aménagés en pierre sèche / The concept of autochthony; a key technical criterion for understanding historical agrarian dry-stone landscaping

Notre réflexion pose le concept d’autochtonie comme critère technique central de compréhension des aménagements agraires historiques d’avant la mécanisation. Elle est l’aboutissement d’une méthode de restauration des murs en pierre sèche qui s’appuie sur le modèle archéologique appliqué au chantier artisanal ; les démontages raisonnés permettent de comprendre et restituer les gestes techniques tout en documentant leur identité matérielle et leur adaptation aux seuls matériaux disponibles.

COMPTE RENDU / REVIEWS

Charles Gadea et Roland Lardinois (dir.), Les Mondes de l’ingénieur en Inde (xixe -xxie siècle) (Sarah Melsens)

COMPENDIA